提起中华文化,它的确是个深不可测的词,

我们对于自己文化的认识还远远不够。

古人到底留下了多少宝贵的财富?

中国民间究竟蕴藏了多少智慧与手艺?

不管是出自对古人们的敬仰,

还是身为炎黄子孙的骄傲,

这些即将失传的中国老手艺,

它们是什么,又有着怎么样的过程,

我们都应该了解一下。

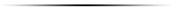

手艺:傣族油纸伞

傣族油纸伞的制作工艺有着几千年的历史,一直以来是傣家人引以为豪的传统手工艺之一,被列入了第一批国家级非物质文化遗产保护名录。

傣族油纸伞

在纪录片中我们看到了砍温老人制作全伞的过程,对于这样的工艺,表示深深的佩服。

首先是伞头的制作。

老人凭感觉把伞头锯出30个开口,作为骨架的支撑点。

再来是伞架的制作。

用定位尺来辅助竹片打孔,打完孔,再将竹片削好,作为骨架用。

再把伞头锯开一个小槽,为后面埋线做准备。(这一圈转过来要平均象君是做不到的。)

用线把小骨架和大骨架分别穿起来,里层和外层都是30根,再用结实的绳子将两幅伞架连接在一起。

绷好骨架,再贴上纸,然后晒干,伞的基本形状就出来了。

成型之后就可以上色装饰了。

老人用家里的锅底灰给伞边涂上黑色,再把一种青叶植物加入石灰捣出汁,变成金黄色之后给伞上色。

最后再抹上菜籽油,晒干,完工。

在那个村,随着坎温老人的去世,已经没人会做傣族的油纸伞。这项传承了几千年的手艺,跟随老人安静地入了土。

除了傣族油纸伞之外,其他油纸伞的分支也同样面临着失传的问题,不知如何是好。

荥阳油纸伞、四川油纸伞、广西油纸伞(从左到右依次)

福州油纸伞、台湾油纸伞、百子伞(从左到右依次)

手艺:瓷胎竹编

瓷胎竹编也称竹丝扣瓷,是成都地区独特的传统手工艺,起源于清代中叶,曾经是作为皇室贡品,于2008年入选第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。

以景德镇名瓷作为内胎,外面采用竹丝手工编织。其编织手法也相当讲究。

第一步:做丝。

先将慈竹刮除表皮、对半剖开,晾干、去节,在清水中泡上7、8天;

再用钢刀将其内壳一层层剥离,做成竹丝。

之后把这些竹丝一根根从一种叫“匀刀”的工具中拉过,使所有的竹丝都具有完全一致的规格。

第二步,编织。

编织讲究细密完美,让竹丝依附胎体,犹如浑然天成。

慢慢编好贴紧之后,再将头部多余的竹丝进行切除。

第三步:成型。

底部完成之后,要按压调整纬线曲度,保证竹丝依胎成形。

完成后的作品加涂清漆之后,不仅耐干燥、不变形、防虫蛀,还耐水可清洗,织上的鲜艳纹理,可经几十年使用而丝毫不变色。

瓷胎竹编的非遗继承人谭代明一直在瓷胎竹编这条路上坚持钻研,也不断在寻找这项手艺的继承人。

熊猫茶具 谭代明作品

瓷胎竹编茶具 谭代明作品

手艺:乌铜走银

这个工艺最早出现在清代雍正年间的云南,距今已有280多年的历史,它于2011年列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

乌铜走银的工艺比一般铜银工艺复杂得多,除了独门的冶炼乌铜配方和走银技术,更需要全面掌握雕刻造型、书法绘画和微雕等技术。

第一步:炼制乌铜合金。

用优质的铜和一定比例的黄金、纯银掺合其他十余种贵金属熔炼成乌铜合金。

第二步锻制乌铜片。

将合金以锻打、碾压等方法做成不同厚度的乌铜片。

第三步:设计。

设计所制工艺品的器型款式,剪裁相应大小不等的乌铜片。

第四步:錾刻。

在乌铜片上描绘出所需要的图案纹样或文字,再用錾子刻出各种花纹图案。

第五步:走银。

走银是乌铜走银工艺最精髓的地方,经高温处理,使银屑或金屑与乌铜自然熔为一体。

也可以先抹上银粉再进行走银,这样走出来的银比较光滑平均。

第六步:打磨组装

将走好银的器片再进行打磨,为组装做准备。

打磨好就可以进行组装了。通过高温焊接的方式将它们一一装上。

第七步:抛光处理

用砂纸或砂轮进行抛光处理,让其显出银白色线纹。

第八步:揉黑

将抛光后的乌铜作品用手掌捂起,边捂边用力揉擦,等它变黑之后,一件作品才算完成。

金永才作为乌铜走银制作技艺第六代唯一传承人正带领着一群热爱手艺的弟子创造乌铜走银新的传奇。(上图中为金永才制作乌铜走银展示)

《五福捧寿方鼎》 金永才作品

24孝大熏炉 金永才作品

手艺:造纸

造纸术是中国四大发明之一,早已闻名天下。纸是中国古代劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶,它是人类文明史上的一项杰出的发明创造。

(蔡侯纸)

虽然纸在现在已经是再寻常不过的东西了,并且还分成了各种种类,质地也各不相同。然而在没有机器的年代,先人能想出造纸法也实在令人敬佩不已。

(宣纸)

在纪录片中我们看到了在没有任何机器帮助的情况下,这些纸是怎么产生的。

首先是原料的分离,先将树皮放入开水中煮了一遍,形成纤维状后再将它们慢慢捣碎。

再来是打浆,捣碎之后的树皮,经过清洗,去掉杂质,捏成团放进桶里,再倒入由树皮泡过的水,用它来调和纸浆。

接下来是抄造,就是把做好的纸浆,用水舀捞浆,再均匀的倒在网上,使纸浆交织成薄片状的湿纸,

最后则是干燥了,即把湿纸晒干或晾干,揭下就成为纸张。

在《寻找手艺》的纪录片中,这两位老人是村子里最后做纸的人,不过拍完之后,她们因年纪太大再加上做的纸张没有门路销售,她们已经不再做纸。于是这项看似很简单的造纸工艺在这村子也就慢慢消失了。

而比起小村落里的原始造纸,大名鼎鼎的安徽宣纸,则是已经成流水线生产。

比起古法,同样将树皮经过高温煮后,现在则是用碱来进行漂白。

然后将它们放入机器里打成纸浆

再用捞纸器将它们一一捞起

平铺而上,形成一张张湿纸

再用机器将湿纸的水挤出

将纸裁成规格

再一张张贴在壁炉上烘干再取下。比起古法,有了机器的帮助,纸张更加的顺滑,出厂量也要高得多。

还有太多太多,古人的文化创造力远远超出了我们的想象,各式各样的技艺就这样一代又一代的传承下来了,走到了今天,进入这个先进时代。随着时代的变革,开始慢慢被淹没,慢慢流失。在还看得到的今天我们应该多加珍惜并且庆幸它们还在,希望这些手艺都能后续有人,传流百世。

图文来源: 普象工业设计小站 作者 扁卡的卡

版权归原作者所有,观点仅代表作者本人,不代表家具头条立场。